目录

快速导航-

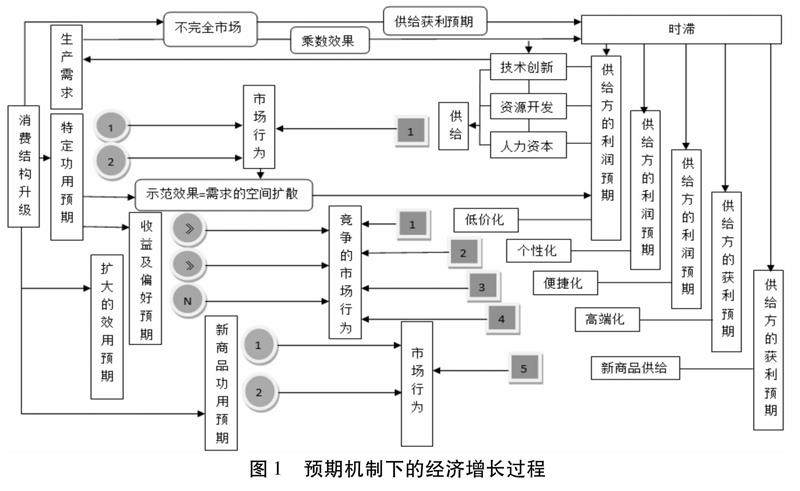

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 论文明学维度的人文经济学

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 论文明学维度的人文经济学

-

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 传统语境中的“伦理”概念与中华文明特质

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 传统语境中的“伦理”概念与中华文明特质

-

先秦文史新论 | 从惠栋解《易》看其汉学中的“述而不作”

先秦文史新论 | 从惠栋解《易》看其汉学中的“述而不作”

-

先秦文史新论 | 从“疑”“惑”之异看孔子的道德理性

先秦文史新论 | 从“疑”“惑”之异看孔子的道德理性

-

先秦文史新论 | 论朱熹对《老子》“失道而后德”的批判

先秦文史新论 | 论朱熹对《老子》“失道而后德”的批判

-

共同富裕研究 | 数字资本对共同富裕的双重作用

共同富裕研究 | 数字资本对共同富裕的双重作用

-

共同富裕研究 | 经济学视域下的共同富裕:理论逻辑、现实挑战与政策方向

共同富裕研究 | 经济学视域下的共同富裕:理论逻辑、现实挑战与政策方向

-

古代文论的多维阐释 | 论“以笔为文”说与贯通四部的文学观念

古代文论的多维阐释 | 论“以笔为文”说与贯通四部的文学观念

-

古代文论的多维阐释 | 体系建构、表意程式与美学内涵

古代文论的多维阐释 | 体系建构、表意程式与美学内涵

-

古代文论的多维阐释 | 徐渭“中”之意涵及其在诗学中的体现

古代文论的多维阐释 | 徐渭“中”之意涵及其在诗学中的体现

-

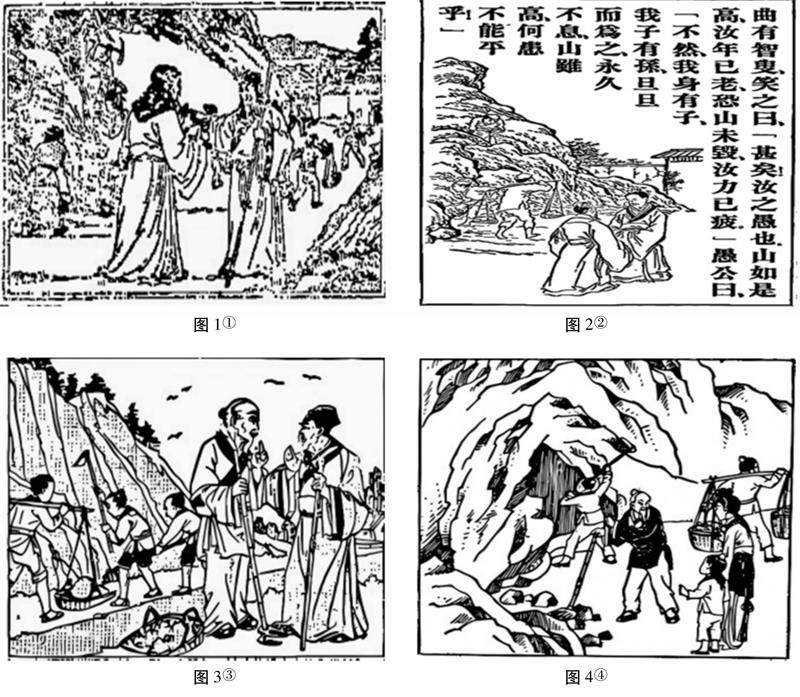

近代社会文化史研究 | 启智与启志:“愚公移山”在近代中国的转型与传播

近代社会文化史研究 | 启智与启志:“愚公移山”在近代中国的转型与传播

-

近代社会文化史研究 | 从子午炮到标准钟:近代中国城市公共标准时计的引入与设置

近代社会文化史研究 | 从子午炮到标准钟:近代中国城市公共标准时计的引入与设置

-

养老问题研究 | 新业态、新风险与非缴费型养老金

养老问题研究 | 新业态、新风险与非缴费型养老金

-

养老问题研究 | 论农村老人自养秩序生成的动力机制、实现条件与制度基础

养老问题研究 | 论农村老人自养秩序生成的动力机制、实现条件与制度基础

登录

登录